康毅濱校友是我院遺傳學係1995年本科畢業生,現在是美國著名學府普林斯頓大學分子生物學係的終身正教授,也是該係有史以來最年輕的講席教授。

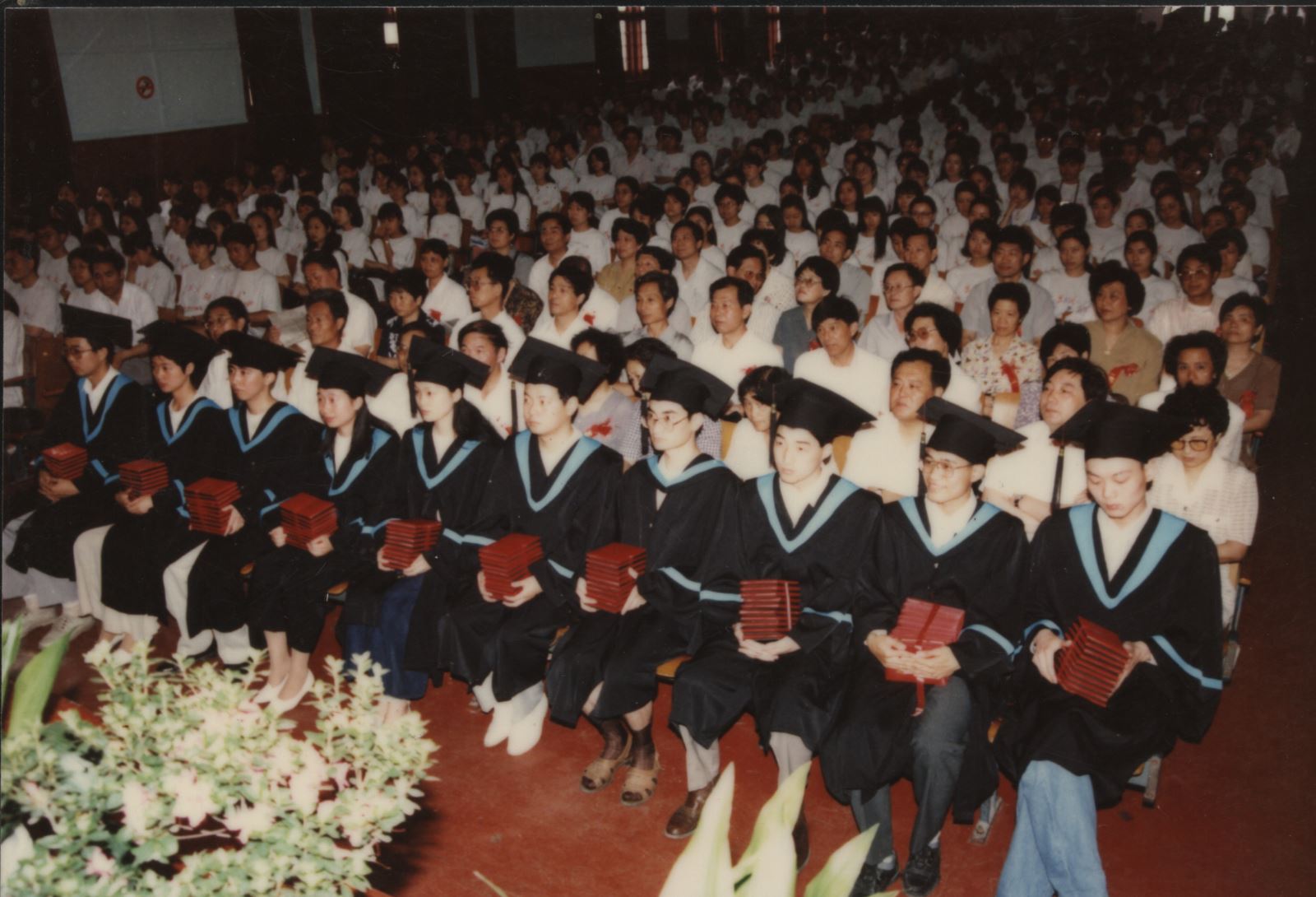

1995年狗万外围充值 畢業典禮代表生命科學院畢業生領取畢業證書(右2)

由於他在癌症研究領域裏取得了重要突破,榮獲了許多榮譽,包括於2011年榮獲的維爾切克創新獎生物醫學獎。維爾切克創新獎頒發給在美國以外出生的38歲以下的傑出藝術家和生物醫學科學家,獎勵其在職業生涯的早期階段展現出的非凡創意和作出的對美國社會的原創性貢獻,康毅濱校友是中國出生的科學家首次獲此殊榮。

康毅濱校友從南方小鎮的青澀少年到國際傑出青年科學家,他經曆了怎樣的故事?又走過了怎樣一條充斥著挑戰與荊棘的道路?他對複旦的學弟學妹有著怎樣犀利中肯的建議?帶著這些問題,我們狗万外围充值 生科院全球校友會記者專訪了康毅濱校友。

Vilcek獎頒獎典禮演講

一、良好的家庭學習氛圍

康毅濱校友1973年出生於福建龍海,在老師及其父母的教育培養下,自幼便是一個品學兼優的學生。當被問起從什麼時候對生物科學產生興趣的時候,康毅濱校友回憶說“我的父親1972年以前在青島中科院海洋研究所工作,從我記事開始,家裏每個月都會訂《海洋》雜誌,裏麵有很多科普知識,再加上小時候我在海邊一個小島上長大,有很多機會接觸到大自然,因此從小就對動物、植物產生了濃厚的興趣”。

康毅濱校友的父親是學校的化學老師,有時上課前後會讓康毅濱跟著去實驗室準備一些化學演示實驗的材料。這一切,小小年紀的康毅濱都看在眼裏,產生了濃厚的科學實驗興趣。十歲左右,他在家裏用瓶瓶罐罐開始混合溶液,進行初級的化學實驗。“實驗科學學科,如果能有機會親手實踐,遠比看課本上灌輸的知識更有趣”。

與父親的合影 2011年德國柏林

與父親的合影 2011年德國柏林

幸運的是,康毅濱就讀的福建龍海一中也非常重視實驗教學,初中開始,學生就可以接觸各種各樣的化學實驗,生物實驗等,比如組織培養的實驗,動植物解剖等,正是這些實驗鍛煉了康毅濱的動手能力和解決問題的能力。

1989年,15歲的康毅濱獲得全國高二化學競賽一等獎並入選國家教委委托北大附中組辦的理科實驗班化學班,“這個理科實驗班隻辦過兩屆,有物理班、數學班、化學班三個班,每個班20個學生,通過全國競賽選拔上來。”康毅濱於1990年獲得全國化學競賽一等獎並被選入第22屆國際化學奧林匹克國家集訓隊,同年被免試保送万博英超狼队网官方网 遺傳學係。當時的理科實驗班畢業生,可以選擇國內任意一所高校任何一個專業,“當時沒有選擇化學專業,而是生物專業,是感覺生物方麵未知的東西更多,自己更想進入生物的領域一探究竟。至於選擇複旦遺傳學係,是因為90年代初,複旦的遺傳學係無疑是國內最好的”。

1990年第22屆國際化學奧林匹克中國國家集訓隊合影 第二排左一

二、一年軍訓鍛煉出嚴格的紀律性

1990年進入複旦後,作為複旦軍三屆的一員,康毅濱校友在大連陸軍學院進行為期一年的軍訓。(所謂複旦軍三屆,是指90級(95屆)、91級(96屆)、92級(97屆)三屆本科生入學前均在大連或南昌陸軍學院接受過為期一年的軍政訓練,因此,這群擁有特殊經曆的學生又被稱為“軍三屆”。)“我們是複旦第一批軍訓學員,那時候每天早上六點起床出操,東北又很冷,上午一般會上文化課,包括大學語文、英語、思想政治,而臨近午飯前一節課一定是軍體訓練,有時候餓得兩腿發軟。排隊去食堂吃飯,也是在規定時間內馬上吃完,慢吞吞吃飯的人往往會吃不飽。射擊訓練和單兵戰術是其中比較有意思的環節,男生女生都很喜歡”。

1991年軍訓拉練野餐---大連陸軍學院 左下角同學下方第一人

康毅濱校友感慨說:“對我來說,初入大學,是男孩到男人蛻變的重要階段,一年的軍訓生活極大地鍛煉了我的韌勁,也培養了我的紀律性。對於科學研究來說,紀律性是很重要的,做研究時,有些實驗又苦又累,結果還無法預測,但如果要解決問題,關鍵的實驗就必須去做,沒有借口回避或抱怨。軍訓還讓我們學到了團隊的重要性以及讓大家意識到時間的緊迫感,很多人會覺得這一年沒有學習專業課,回學校以後抓緊時間投入到學習中。軍訓這一年,我抓緊時間學習英語,為以後閱讀國外教材文獻及GRE、托福考試打下了良好基礎。如果有機會讓我重來, 我還會毫不猶豫地選擇軍訓一年”。

三、複旦培養出忘我的實驗精神和因地製宜的實驗能力

回到複旦後,有了在理科實驗班打下的堅實基礎,康毅濱在生科院一直名列前茅,甚至在大二上學期在因踢球時意外受傷導致嚴重腦震蕩而幾乎半學期沒有上課的情況下依舊取得了全A的成績。

在學業上遊刃有餘的康毅濱在本科二年級開始進入實驗室做實驗,“當時實驗室帶著我們做實驗的研究生師兄是我們眼中的“神人”,他可以好幾天甚至幾周不出實驗樓,晚上就在兩個椅子搭成的“床”上睡覺,飯都是請我們從食堂打回來的。”正是師兄這種對科研的癡迷精神感染了康毅濱,從此他也開始了“沒日沒夜”的實驗室生活。

“當時的實驗室條件比較簡單,很多進口儀器都還沒有,但恰恰這種情況鍛煉出我們因地製宜、解決問題的能力。記得當時師兄帶我們做PCR實驗,在實驗室還沒有PCR儀的條件下,就是采用三個不同溫度的水浴鍋,一手拿著秒表計時,另一手按時把微離心管在三個水浴鍋之間移動,如此枯燥無比的實驗一做就是三四個小時。”回憶起當年,康毅濱校友很感激複旦給本科生提供開放、自由的實驗平台。正是在如此相對簡陋的條件下,培養出了他的基本科研素養和永不氣餒的韌性。康毅濱也認為複旦生科院的實驗課課程對於本科生的訓練是十分成功的,對於他後來出國後在科研上迅速進入狀態很有幫助。

1994年大三, 柴建華教授實驗室(左起徐穎之,魏勇, 康毅濱, 吳曉暉)

“到了國外,我還是很喜歡呆在實驗室裏,在杜克大學讀博士的時候,每天早上十點去實驗室,淩晨三點回宿舍,往往為了早點開始下一步實驗而迫不及待地工作到淩晨時分。我尤其喜歡晚上做實驗,因為晚上一個人可以獨享整個樓層的所以實驗儀器,比如所有的大型離心機,可以加快實驗的進度。”

康毅濱校友給我們講了一件他初到杜克時的趣事,“做實驗經常會錯過飯點,我於是決定去超市買一些可以臨時用來充饑的食品。在超市的蛋糕部,看到貨架上不少盒子上麵有著誘人的蛋糕圖案,而且拿起來很重,我想這個蛋糕一定很能充饑,於是買回去放在實驗室裏。有一天深夜,在實驗裏餓肚子時,我就想起有這個蛋糕可以填飽肚子,結果撕開包裝才傻了眼,發現原來這不是蛋糕,而是做蛋糕的蛋糕粉。”

四、永不放棄,堅強的心攻破一個個科研難關

康毅濱校友2000年博士畢業後加入加入史隆.凱特林癌症研究中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center),在美國科學院院士瓊.馬薩戈(Joan Massague)實驗室從事博士後研究,探索癌細胞惡性擴散的分子機理, 並做出開創性研究成果, 並於2004年被普林斯頓大學聘為分子生物學係助理教授。

在科學探索的道路上,康毅濱校友從未止步,在談到感觸最深的一個研究課題時,康毅濱談起了MTDH基因從發現到機理研究到藥物開發的10餘年的研究曆程,“為了發現一個在癌症擴散轉移過程中的重要基因,我們從計算生物學角度入手,利用臨床樣品的表達圖譜分析找到了預後不良的乳腺癌中重複擴增的片段,然後利用小鼠模型篩選相關片段上與癌症轉移和抗藥性相關的基因,”

“利用這一手段, 我們經過5年的研究,於2009年找到人類8號染色體上(8q22)的Metadherin(MTDH)基因。但發現這一基因時現有文獻對MTDH基因功能的研究幾乎是一片空白。我們先是利用基因敲除和轉基因小鼠模型證實MTDH對於乳腺癌和前列腺癌的發生和轉移,特別是對癌症幹細胞的生存至關重要。再利用生化手段找到與MTDH結合的SND1蛋白,並與我在北大附中和複旦的同學邢詠娜(現為威斯康辛大學教授)合作解析了MTDH-SND1的晶體結構,於2014年基於這方麵研究發表了一係列關於MTDH的開創性論文。目前我們還在繼續進行MTDH蛋白的分子功能研究,並基於MTDH-SND1的結構特點開始篩選小分子抑製劑以開發可能的全新抗癌藥物。關於MTDH的研究已經曆經10餘年,途中經曆了無數的摸索,但這還僅僅是個開始。”

實驗室合影

康毅濱校友在采訪中不斷提起科研過程中總會有高潮和低穀,當碰到挫折的時候,不要那麼輕易地放棄,這些所謂的失敗中往往能找到突破點,“出色的學生往往能從失敗的實驗中學到最多的東西。擁有一顆永不氣餒,堅強的心是做科研的必備條件。 ”

五、科學研究需要什麼樣的學生

作為普林斯頓大學分子生物係中國招生工作的負責人,康毅濱校友在學生培養上有獨特的見解。“目前普林斯頓每年招收20名本科學生攻讀博士,2015開始,在我的協調下,普林斯頓大學和中國國家留學基金委達成一個專項獎學金項目,從而把分子生物學係中國學生錄取名額從每年2個提高到每年5個。狗万外围充值 曾經有5名學生被錄取到普林斯頓分子生物學係, 在博士研究期間都有出色的表現, 所以我也希望複旦生科院的同學們繼續積極報考普林斯頓大學。”

至於選擇學生的標準,成績以外的因素也很重要,“我們要挑選的是真的熱愛科學的人。現在的本科生都有許多暑期到海外大學實習的機會,實習期間導師的推薦信較能客觀反映一個學生在實際科研中的表現,因此也就格外重要。”

康毅濱校友告訴我們他錄取過的一個學生,“前幾年,我招過一名複旦學生,我幾乎是在申請截止前的最後一刻才收到了一個他的材料,條件很好,我就給他打電話。他老老實實告訴我,雖然他很早就進實驗室,工作也很努力,但不知道為什麼,實驗總不是很順利。但他可以很清楚地描述他在實驗中遇到的問題,和為解決問題所作出的種種嚐試。表麵上看,他的科研並不成功,但我能感受他的認真、誠實、努力,這已經具備了一個科學家、一個人最重要的品質。”這位學生目前已從普林斯頓博士畢業, 在博士期間做出了開創性的研究成果。

指導研究生

六、幸福的家庭是事業堅強的後盾

康毅濱校友在事業上取得如此成就,很大程度上還歸功於他溫馨的家庭。父親的言傳身教對他的成長產生了深遠的影響,母親的慈愛也一直是他在奮鬥途中取之不竭的動力。他的妻子對於他早出晚歸的科研生活毫無怨言,並且全力支持他的研究。三個活潑可愛的孩子也讓他在繁重的科研之餘享受天倫之樂。“我會帶女兒和兒子們打籃球,踢足球,欣賞他們的花樣滑冰和繪畫作品”。在談到是否會像父親引領自己走上科學道路一樣教育孩子,康毅濱教授笑著說“還是看孩子們的興趣吧,我們作為父母,隻要做到給他們的興趣提供廣闊的平台,鼎力支持他們就可以了”。

幸福的一家五口